阪本秀憲と申します。フォトブック事業部のプロダクトグループで責任者をしています。プロダクトグループはフォトブックの製造部門ですが、写真のレイアウトなどを行うオペレーションチームの責任者も兼任しています。

アスカネットに入社する前は広島にある広告写真のスタジオで働いていました。大体25年くらい前の話です。

仕事の傍ら写真好きの友達とアーティスト集団のようなことをしていて写真業界には詳しかったので、その頃からアスカネットのことを知っていました。フォトブック事業はまだなく、遺影写真加工で面白そうな仕組みを持っている、堅実そうな会社だな、という印象でした。

スタジオ時代はデジカメが主流になりはじめた頃で、画像修正やフィルム上のゴミ取り等が業務の一環だったのですが、使っていたフォトショップの性能がどんどん上がっていく中で「こういう業務はもう必要なくなるな」と感じていました。

ちょうどその頃アスカネットがフォトブック事業をスタートするというので社員募集をしており、コミュニケーションが仕事になる、生産管理という職種に応募しました。

採用面接の当日に合格が出たので、「もしかしてブラック企業?」と不安になったのをよく覚えています(笑)

昨年(2024年度)まではプロ向けのASUKABOOK製造ラインとオペレーション部門をお預かりしていましたが、今期からはコンシューマー向けのMyBook製造部門、フォトブックOEM製造の部門と、元々所属していた生産管理部門も統括して責任者をしています。まだまだ知らないこともたくさんあるので、新しいことを覚えていっているところです。

当時の生産管理では、プロフォトグラファー向け(ASUKABOOK)のお客様、コンシューマー向け(MyBook)のお客様に対し、フォトブックをご注文いただいた後の製造の管理をしていました。お問い合わせのサポート対応も兼任し、お客様とのメールのやり取りやクレーム対応まで幅広い業務を担っていました。

配属後2日目に初めて取った電話の内容がクレームで、何も分からずお答えできなかったので「お前じゃ話にならん!」と怒られたのをよく覚えています。そんな感じのスタートでしたね。

生産管理では基幹システムに則って決まった納期を守るために、受注処理や出荷期日の管理をしていました。

フォトブック事業は立ち上げたばかりでバタバタしていたので、納期がずれないように管理していくのはとても大変でした。メンバーも少ない中、事業としてはずっと右肩上がりで成長していたので、納期を守るためにどんな仕事でもやりましたね。

アルバイトさんが帰った後、夜遅くまで出荷前の検品をしたのは良い思い出です。もちろん今は体制が整っていますので、そんなことはありません(笑)

ZENレイフラット®はアスカネットのプロ向けフォトブック“ASUKABOOK”の看板商品です。リリースから13年以上が経ちますが、今でもASUKABOOKといえばZENレイフラット®ですね。

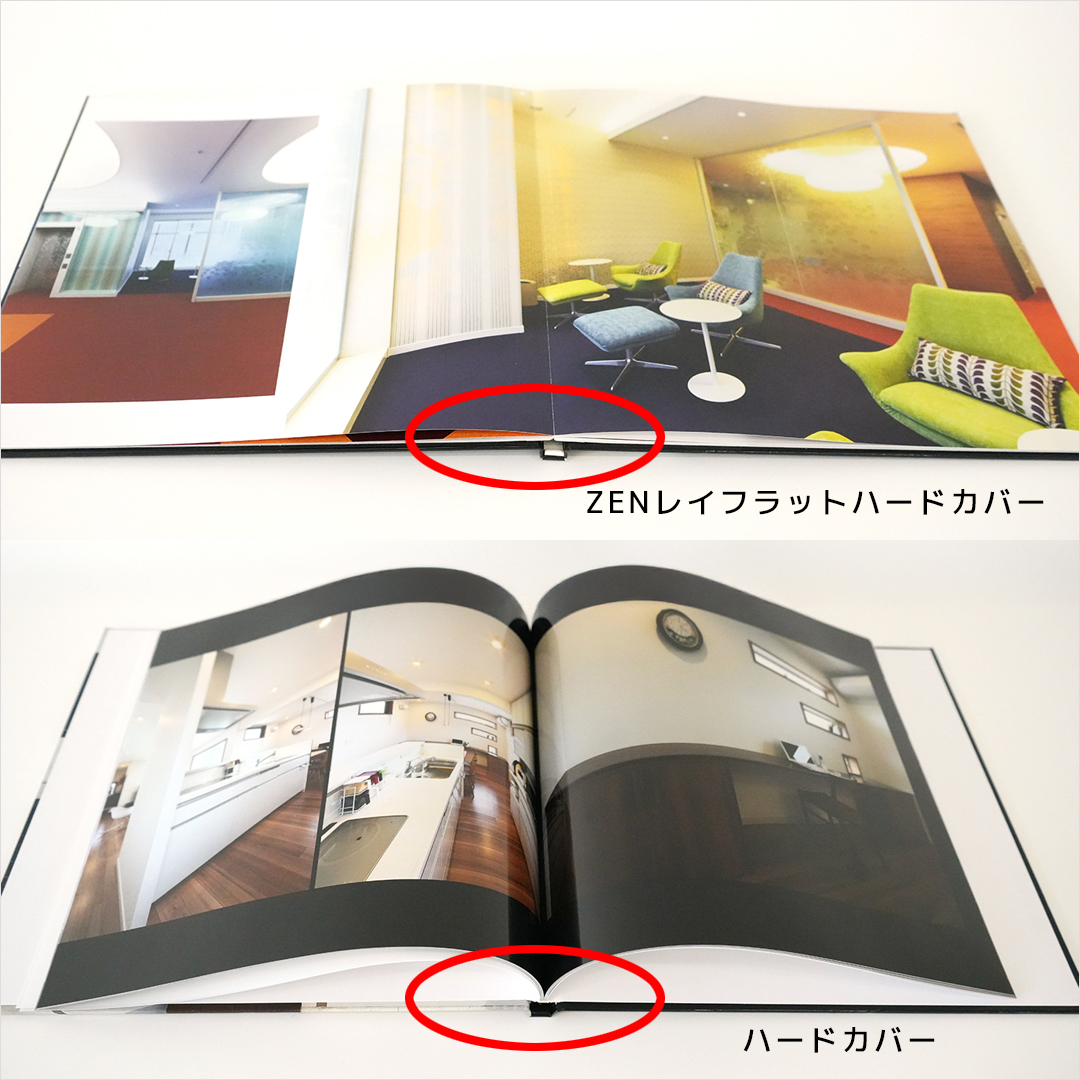

フォトブックの右のページと左のページが完全に平ら=フラットになるように開ける仕様で、左右をまたいだ一面に写真を載せられるのが大きな特徴のフォトブックです。

ZENレイフラット®開発の背景を教えてください

ZENレイフラット®開発の背景を教えてください

フォトブックの製本にはミシン綴じ(本の背の部分を糸で縫い合わせて綴じる製本方法)や無線綴じ(糸を使わずに背の部分を接着剤で固定する方法)が一般的でした。

無線綴じは少年漫画の週刊誌のようなイメージですね、片手で持つと自然に閉じてしまう形状です。

主に婚礼で使われるフォトブックですが、どちらの製本方法も左右の真ん中で写真が分かれてしまうのはゲン担ぎ的にも良くないということで、なんとかフラットになる商品を展開したいという思いがありました。

またその頃海外代理店から、フラットタイプのフォトブックを出したという情報が入ってきました。

まさに世界でも出始めの最新技術だったのですが、このフラットになる製本、つまりレイフラットが業界の主流になるだろう、フラット化していかないと負けてしまうだろうという危機感を感じました。

フラット製本の競合は、銀塩プリントでの貼り合せ製本で、印刷する用紙が専用用紙であるため、1枚1枚が厚いページのフラット製本でした。

アスカネットが作るからには魅力的で唯一無二の商品でなければいけない。

そのためには“めくれる薄さ”でフラットになる、カジュアルな写真集を、ということで極限まで薄い状態の紙を貼り合わせて作ることを目指しました。

実はフラットになる作り方(製本方法)は、卒業アルバム等の分野で数十年前からあったのですが、真ん中に完全に筋が入らない、薄い紙で実現する方法はありませんでした。子どもの絵本のように、厚紙で作るのが常識だったのです。

製品仕様のためのテスト加工では、極薄なのでまともに貼り合わせることができない、ロール印刷はできてもロールラミネートする機械は工場に無く、品質を満たせる仕様で特注したためリリース直前まで届かない等、課題の連続でした。

今まで手にしたことの無い薄紙での挑戦でしたので、検品するだけで折り目がついてしまったり、取り扱いも難しかったです。

紙を貼り合わせるための糊も既存のものは使えず、新しく選定し直しました。

20種類以上の糊を試し、混合したり粘度を測ったり、乾くまでの時間も仕様によって全然違います。正解にたどり着くまで検証に1ヶ月半くらいかかりました。日中の工場はフォトブック作成で稼働していて使えず、夜勤のシフトを組んで夜な夜な検証したのは良い思い出です。

「今までできなかったことを実現しよう」という気持ちで、スピード重視で完成したのが(旧)レイフラットでした。

ページの真ん中を抜きフィルムで繋げることでフルフラット(=完全に平らになる)を実現したのですが、商品としては問題が山積みでした。フィルムを使っているので、加工が良くないとその部分から裂けてばらけてしまう、センターで綴じているので不格好になるなど、ASUKABOOKの目指す品質としては物足りないものでした。

理想のフォトブックを追求するため様々な研究を行っていたところ、海外の展示会でぴったりな貼り合わせ機を見つけました。

確かアメリカの展示会だったと思います。インクジェット印刷機は日本の技術が優秀ですが、1冊から作れるいわゆる“オンデマンド印刷機”はイスラエルをはじめとする海外が先進的でした。数回の視察を行い、数千万円もする印刷機を購入して日本に持ち込みました。

ちょっと印刷機の深堀りになりますが、アスカネットでは市販の機械をそのまま仕入れて使うことはとても稀です。購入時に特注で機械内部アプリケーションを開発してもらったり、印刷品質を向上させるために印刷機メーカーの技術者と一緒に弊社独自の仕様を開発して品質向上させるなど、当社の品質に見合うところまで妥協せず要望を出して、ほぼ別物のような状態で導入しました。

そのおかげで出来上がった新しい“ZENレイフラット®”はより革新的な貼り合わせ技法を実現することができました。

その後すぐに、

ZENレイフラット®は最新の印刷と卓越した製本技術で、見開きのセンター部分に切れ目が無い印刷と完全にフラットになる製本が特徴の印刷です

という文章とともに、5,000冊のサンプルを日本中のお客様にお送りしました。

「良い製品ができたから、これは戦略的にプロモーションをかける!」という当時の社長の鶴の一声が発端です。

まだ全ての機械が揃っておらず製造工程も完璧ではなかったので、一部手作業で賄った部分があり、5,000冊準備するのは本当に大変でした(笑)

リリースは予定通り2012年9月3日、特注のラミネート機が工場に届いたのは、そのわずか2日前でした。

ZENレイフラット®はリリース日を鮮明に覚えているくらい開発ドラマのあった商品ですが、おかげで今でもASUKABOOKの看板商品です。あと2時間くらいは当時の思い出を語れますよ(笑)

レイフラットというのはフラットな状態を保つことができる製本方法を表します。

レイフラット商品のニーズは欧米から先に高まったのですが、当時アメリカ代理店より、本を開く様が日本の座禅のような製本だとヒントになるお言葉をいただき、MADE IN JAPAN を端的に表す商品名として、海外での商品名をZENレイフラット®にすることになりました。国内も商品名をどうするかの話になりましたが、海外の商品名をそのまま踏襲することになりました。

個人的には “全部(完璧に)フラットの状態になる” 全(部)フラットでZENレイフラット®。というダブルミーニングとしても受け入れやすいなと思いました(笑)

カジュアルな薄さでページがめくれるフォトブック。その仕様は絶対に実現しようと、こだわって追求しました。

最初は皆誰もが「無理でしょ」と思っていたものの、それを乗り越えられたのはアスカネットに流れるものづくりの精神と、激アツの開発メンバーが揃っていたからこそだと思います。全員が高いハードルに燃えるタイプだったので、無理難題と思えた商品開発を成し遂げました。

今でも課題や問題が発生した際に、その時と同じ心意気を感じることが沢山あります。

阪本さん個人としてのイノベーションの源泉は?

仕事の中でいくと、どれだけ調べても「自分たちより上の人がいる」という現実が成長のモチベーションや、イノベーション探求につながっていると思います。絶対に知識で負けたくないんですよね。

印刷にしても製本にしても、研究をしていると自分たち以上のプロがいる。業界の中でも負けたくないという意地で色々な技術を追求してきました。自分から行動し、時にはメーカーにも直接交渉を持ちかけて技術を教わったりします。後悔したくないので、あくなき探究心と行動力はこれからも大切にしたいですね。

プライベートでは、買い物の際になるべく人が持ってないものを手に取ろうと意識しています。

あまり情報の出回っていないもの、人が持っていないもので、かつ自分のニーズを満たすもの。そういった製品やサービスは、イノベーションに繋がる“何か”が隠されているんですよね。そういう知らないことを探求していくことも大好きです。

ZENレイフラット®を含む商品一覧はこちら